Derrière le sourire de Negrita : Ce que raconte une icône

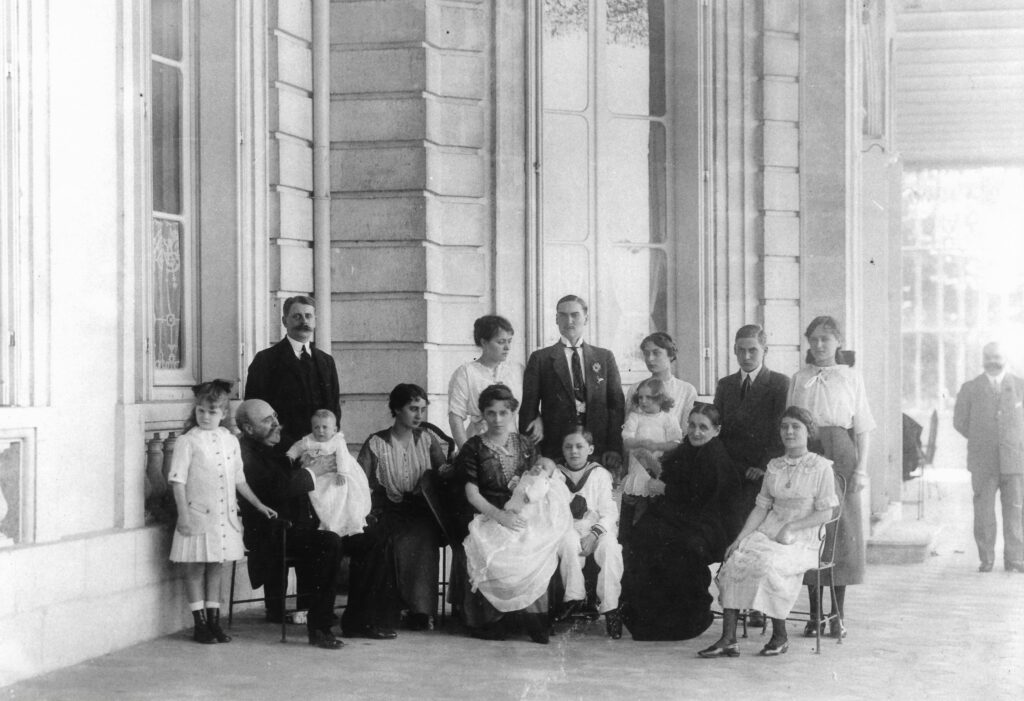

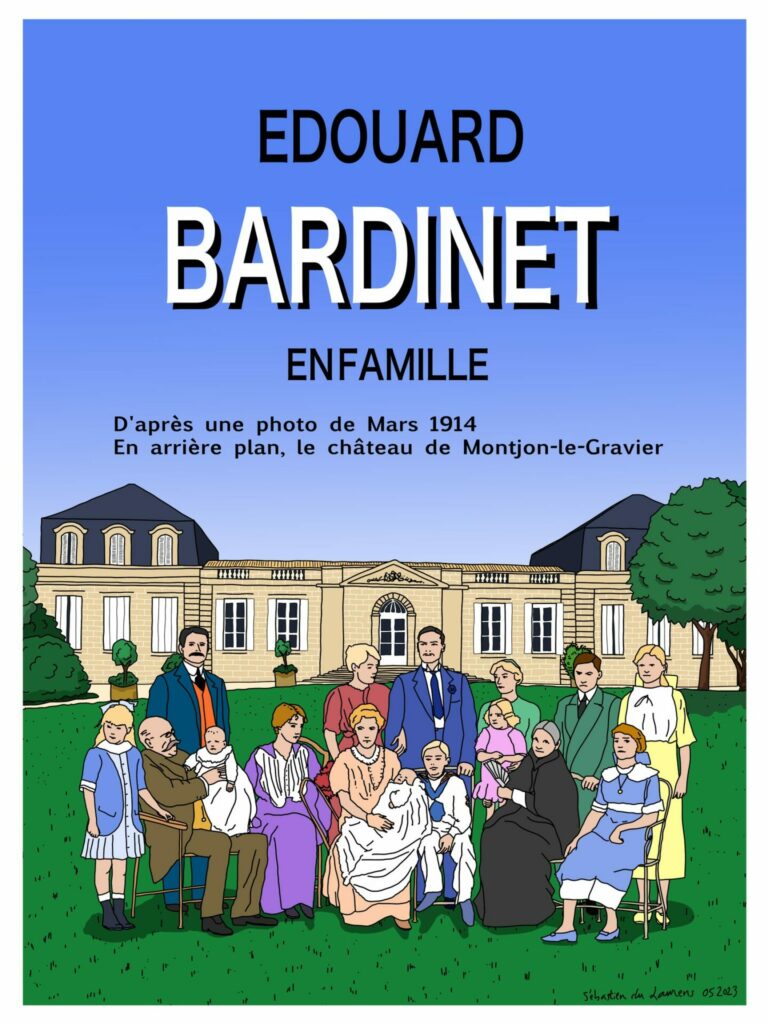

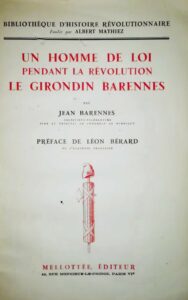

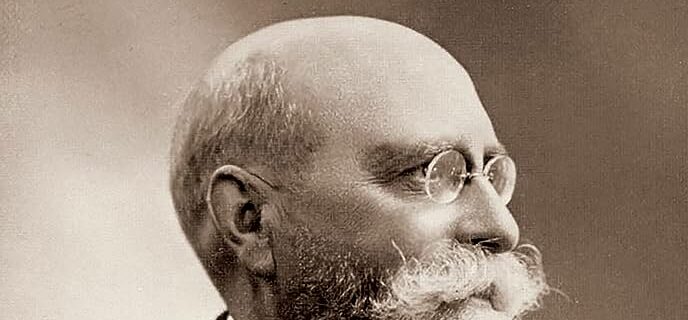

L e nom de Bardinet n’est pas pour moi celui d’une simple marque trouvée au hasard des brocantes. C’est le nom de mon arrière-arrière-grand-père, Edouard, qui succéda à son père Paul, le fondateur. C’est une histoire de famille, une présence dans les récits de mon grand-père (que je n’ai jamais eu le plaisir de connaitre), François Barennes, et de mon oncle Dominique qui y consacrèrent leur carrière. C’est une histoire devenue concrètement la mienne lorsque, adolescent, j’ai hérité des parts de la société qui appartenaient à mon arrière-grand-mère, Michèle Barennes. j’ai alors commencé a arpenter les brocantes et autres greniers familiaux.

e nom de Bardinet n’est pas pour moi celui d’une simple marque trouvée au hasard des brocantes. C’est le nom de mon arrière-arrière-grand-père, Edouard, qui succéda à son père Paul, le fondateur. C’est une histoire de famille, une présence dans les récits de mon grand-père (que je n’ai jamais eu le plaisir de connaitre), François Barennes, et de mon oncle Dominique qui y consacrèrent leur carrière. C’est une histoire devenue concrètement la mienne lorsque, adolescent, j’ai hérité des parts de la société qui appartenaient à mon arrière-grand-mère, Michèle Barennes. j’ai alors commencé a arpenter les brocantes et autres greniers familiaux.

Cet héritage a été le point de départ d’une quête personnelle, presque une enquête. Celle de retrouver, objet par objet, les traces de cette aventure industrielle et familiale. C’est précisément parce que cette histoire est la mienne que j’ai ressenti le besoin de la comprendre dans toute sa complexité, au-delà des anecdotes. mon apétence pour les arts graphiques appliqués aux sujets de consommation a fait le reste.

Explorer la collection Bardinet, c’est donc me confronter à un héritage : celui d’une réussite formidable, mais aussi celui d’une époque, la France coloniale, avec les représentations qui lui sont propres. Cet article est le fruit de cette démarche intime : regarder derrière le sourire de l’icône pour comprendre ce qu’elle raconte de mon histoire, et par extension, de la nôtre.

L’Héritage d’une Intuition (1857-1914)

En plongeant dans les archives, l’histoire de mon trisaïeul, Paul Bardinet, se dessine. En 1857, à Limoges, ce liquoriste de génie a une intuition qui va tout changer. Il s’intéresse au « tafia », cet alcool de canne brut qui arrive des colonies, et que personne ne valorise vraiment. Il imagine de l’élever en fûts de chêne, comme les grandes eaux-de-vie. Il invente non pas le rhum, mais l’art de le rendre noble.

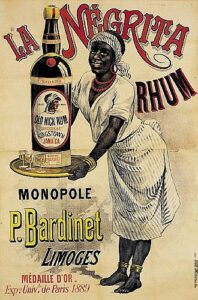

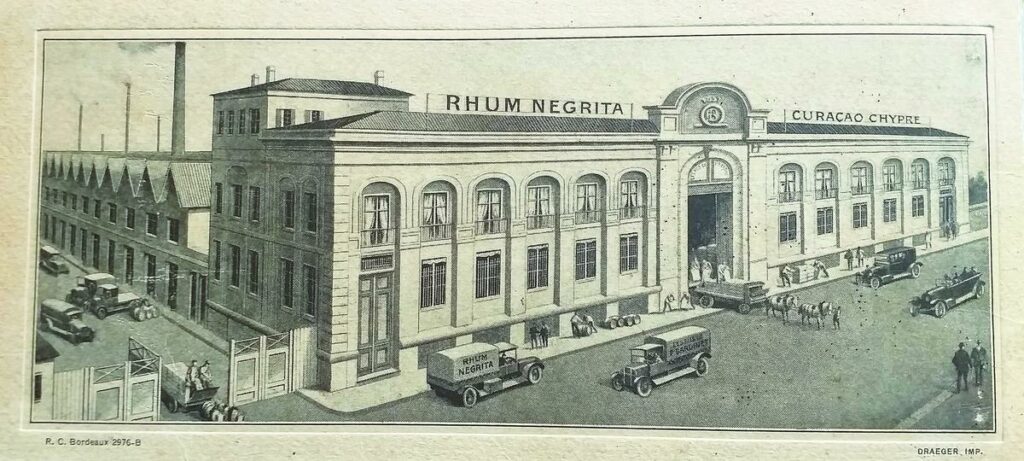

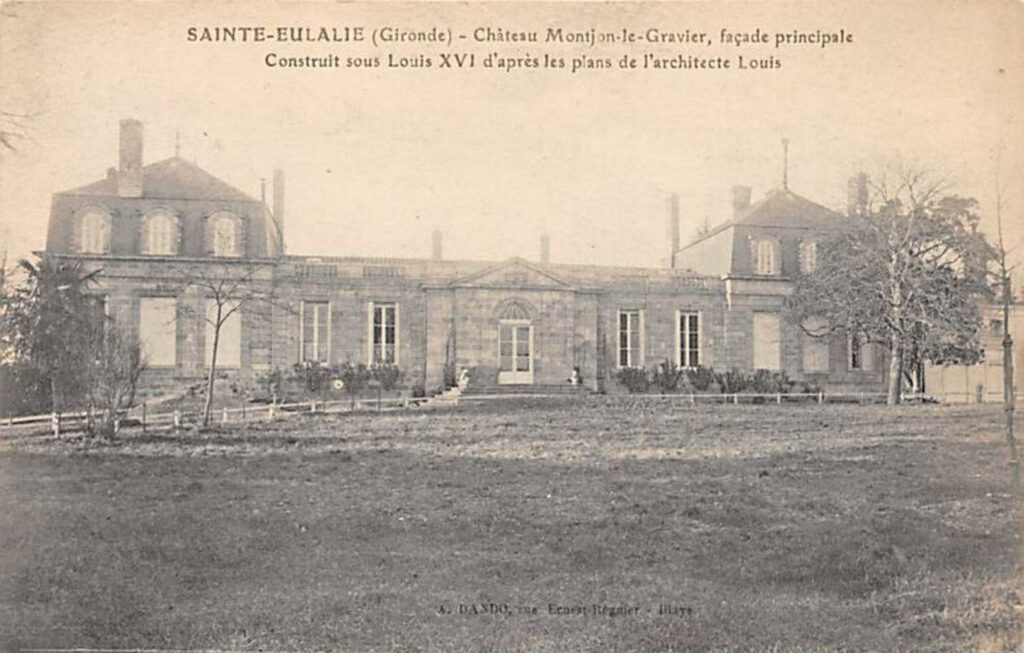

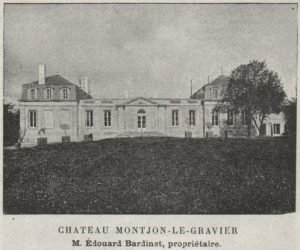

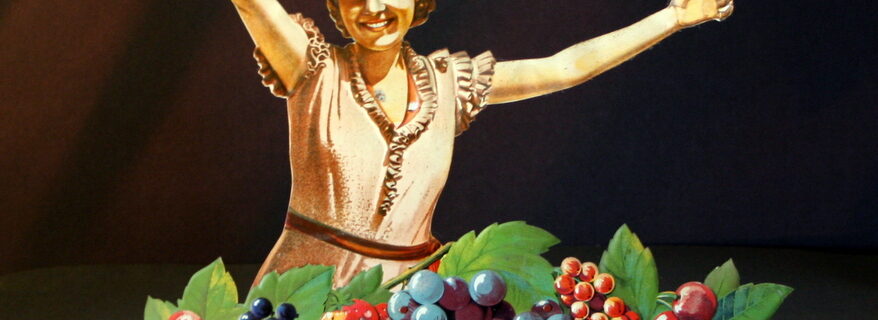

Le succès est rapide et impose une décision stratégique : quitter Limoges pour s’installer à Bordeaux en 1895. Se rapprocher du port, c’est se rapprocher de la matière première des Antilles, mais aussi s’immerger dans une culture de l’excellence, celle des grands vins. C’est dans ce contexte foisonnant que l’histoire de l’entreprise croise la grande Histoire de France. En 1886, l’icône « Negrita » est née, puisant son inspiration dans l’imaginaire d’une IIIe République en pleine expansion coloniale, fascinée par un exotisme qui fait rêver… et vendre.

L’Âge d’Or de l’Icône : Une Saga Familiale et Française (1920-1970)

Sous l’impulsion de mon arrière-grand-père, Edouard, puis des générations suivantes, la marque devient un phénomène national. Le génie de la famille fut aussi de s’entourer des meilleurs artistes publicitaires. Dans l’effervescence des Années Folles, Max Camis donne à l’icône ses lettres de noblesse Art Déco. Après-guerre, l’affichiste Bernard Villemot la réinvente, avec des couleurs vives et un style épuré qui incarne l’optimisme des Trente Glorieuses.

Chaque objet que j’ai pu retrouver – du cendrier au pichet, de la plaque émaillée au buvard d’écolier – raconte cette période d’âge d’or. La marque s’est installée au cœur du quotidien des Français, devenant une présence familière, un symbole de convivialité et de la culture populaire qui a marqué mon grand-père et mon oncle dans leur travail au sein de l’entreprise.

Chaque objet que j’ai pu retrouver – du cendrier au pichet, de la plaque émaillée au buvard d’écolier – raconte cette période d’âge d’or. La marque s’est installée au cœur du quotidien des Français, devenant une présence familière, un symbole de convivialité et de la culture populaire qui a marqué mon grand-père et mon oncle dans leur travail au sein de l’entreprise.

Regarder l’Histoire en Face : Contexte et Responsabilité

Comprendre mon héritage m’imposait de ne pas m’arrêter à l’image d’Épinal d’une réussite familiale. Il me fallait regarder l’icône Negrita avec les outils de l’historien et la lucidité d’aujourd’hui.

Il est impossible de dissocier cette imagerie du contexte colonial qui l’a vue naître. Les travaux d’historiens comme ceux du groupe de recherche ACHAC (Pascal Blanchard, Nicolas Bancel) sont ici éclairants. Ils montrent comment la publicité de cette époque a forgé et diffusé des stéréotypes, comme celui de la « doudou » : une figure féminine souriante, exotique et dévouée, qui offre une vision pacifiée et enchantée des colonies.

Il ne s’agit pas de juger mes ancêtres avec nos yeux d’aujourd’hui. Ils étaient des hommes de leur temps, des entrepreneurs audacieux qui utilisaient les codes de leur époque. Mais il s’agit de reconnaître que leur succès s’est aussi construit dans ce cadre – celui de la France coloniale – dont les représentations nous interrogent légitimement aujourd’hui.

Un Héritage à Transmettre

Alors, que faire de cet héritage complexe ?

Ce serait une erreur de ne voir en Bardinet qu’un symbole de l’imagerie coloniale, tout comme il serait une erreur d’ignorer cette dimension. La vérité est dans la nuance.

Mon rôle, en tant que descendant et collectionneur, n’est pas d’être un juge, mais un passeur de mémoire. Ma responsabilité est de présenter cette histoire dans toutes ses dimensions : célébrer le génie entrepreneurial et l’innovation de mes aïeux, admirer le talent des artistes qui ont accompagné la marque, et fournir les clés pour comprendre le contexte historique qui a rendu cette icône possible.

Cette collection n’est donc pas un sanctuaire glorifiant un passé idéalisé, mais un lieu de dialogue. Un espace pour montrer, expliquer et comprendre. C’est, je crois, le plus grand hommage que je puisse rendre à l’histoire de ma famille.

1857, Paul Bardinet, 19 ans, est engagé comme salarié de François Bobin, liquoriste à Limoges. Neuf années plus tard, bouillonnant d’idées, il rachète l’affaire tandis que son épouse accouche de leur premier fils : Édouard.

1857, Paul Bardinet, 19 ans, est engagé comme salarié de François Bobin, liquoriste à Limoges. Neuf années plus tard, bouillonnant d’idées, il rachète l’affaire tandis que son épouse accouche de leur premier fils : Édouard.