HISTOIRE DU RHUM DE SES ORIGINES A NOS JOURS

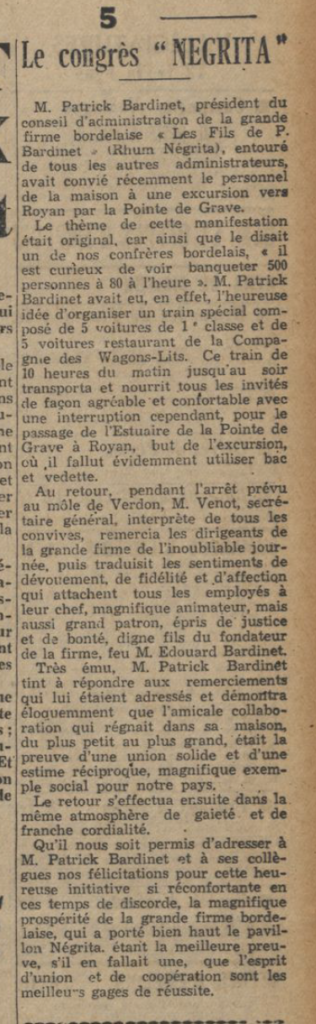

Article issu d’un document original de ma Collection Bardinet. Signé par Patrick BARDINET, PDG de la société Bardinet en 1956. (Patrick Bardinet 1898 – 1982).

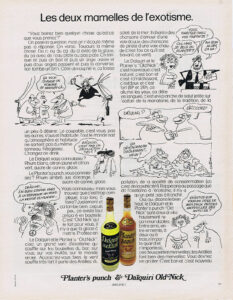

Illustration libre par mes soins.

Table des Matières

HISTOIRE DU RHUM DE SES ORIGINES A NOS JOURS

Importé pour la première fois en Europe à la fin du XVIIème siècle sous le nom caraïbe de « tafia » ou « guildive », le Rhum devait occuper rapidement une place de choix parmi les eaux-de-vie naturelles (Cognac, Armagnac…).

Grands seigneurs, bourgeois et fins gourmets lui réservaient une place d’honneur sur les consoles et dessertes auprès des liqueurs qu’on servait alors : Eau cordiale Genevoise, Parfait Amour, Eau d’Oranger, de Mille-Fleurs, Eau des Barbades qui n’est qu’une Eau de cannelle, la Fenouillette et le Ratafia de Cassis.

Sur mer, un capitaine des vaisseaux du Roy n’hésitait jamais à distribuer du rhum à son vaillant équipage pour le soutenir au milieu des tempêtes et l’aider à faire face aux éléments déchaînes.

Prodigieuse époque où le baril de tafia était aussi nécessaire aux conquistadores et corsaires que les barils de poudre… en prévision de l’abordage et du combat.

De nos jours la présence familière du rhum est l’utilité et des bienfaits qu’on lui reconnait dans les limites d’une saine consommation.

La ménagère moderne, comme sa Mère et sa Grand-Mère, se sert du rhum pour préparer des grogs réconfortants ou parfumer sa pâtisserie. Geste machinal, habitude passée à la tradition.

Cependant, se doute-t-elle que l’histoire de cette eau-de-vie est liée à celle de trois siècles fertiles en aventures et riches d’images, dont la première est celle de CHRISTOPHE COLOMB découvrant les « Isles » …

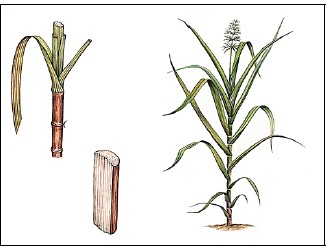

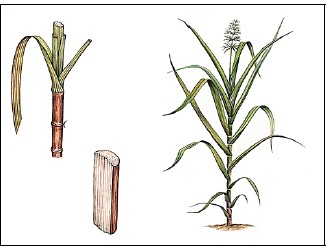

Introduite aux Antilles vers 1630, la culture de la canne à sucre marque le départ de l’histoire du rhum.

Introduite aux Antilles vers 1630, la culture de la canne à sucre marque le départ de l’histoire du rhum.

Durant trois siècles, le génie français devait marquer ce produit d’une de ses vertus essentielles : la recherche de la qualité.

C’est précisément pour la recherche de cette la définition légale du rhum est absolument restrictive.

Elle stipule que :

« La dénomination de « rhum » ou « tafia » est réservée à l’eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation soit des mélasses ou sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de canne à sucre, non privé par la défécation des principes aromatiques auxquels les rhums et tafias doivent leur caractère spécifique. »

Lien vers Légifrance

Il est difficile de parler du rhum sans présenter auparavant l’historique de la canne à sucre. Seuls l’introduction et le développement de la culture de cette plante devaient entraîner, sous le chaud soleil des Isles, l’extraordinaire essor de l’industrie sucrière et Lumière.

LA CANNE A SUCRE

Origines

D’après LUCAIN, le sucre était connu des anciens. Il leur était probablement venu de l’Orient.

Le Chevalier de TOUSSAC dans son livre intitulé « FLORE DES ANTILLES » signale que Sénèque et Pline ont aussi parlé du sucre. Mais on croit qu’ils ont désigné une espèce de miel ou de sucre cristallisé que l’on trouve sur les bambous, plutôt que le sucre de canne.

Une étude très intéressante du Colonel BOYER PEYRELEAU, sur les origines de la canne à sucre, figure dans son ouvrage sur les « ANTILLES FRANÇAISES, depuis leur découverte jusqu’à 1825 ». Nous y apprenons que SAUMAISE prétend que les Arabes savaient l’art de faire du sucre bien avant l’an 1000. Les cannes étaient connues en Judée et les Croisés trouvèrent en Syrie et à Tripoli, des roseaux « doux comme le miel », que l’on appelait ZUCRA, cultivés avec soin et manipulés pour en faire du sucre. ALBERTUS-AGNESIS rapporte que les Croisés prirent onze chameaux chargés de sucre.

Les Maures cultivaient la canne à sucre en Espagne d’où ils la transplantèrent aux Açores. Il est établi, qu’elle croissait naturellement aux Indes Orientales, en Morée et en Sicile. Le climat de Sicile ne lui convenant pas, elle réussit mieux à Madère où le Prince HENRI LE NAVIGATEUR la transplanta.

Les Maures cultivaient la canne à sucre en Espagne d’où ils la transplantèrent aux Açores. Il est établi, qu’elle croissait naturellement aux Indes Orientales, en Morée et en Sicile. Le climat de Sicile ne lui convenant pas, elle réussit mieux à Madère où le Prince HENRI LE NAVIGATEUR la transplanta.

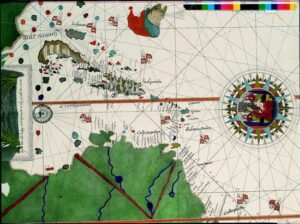

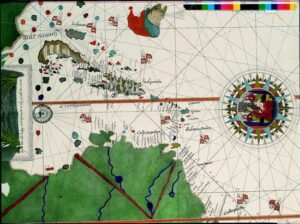

En 1483, le Général de VIERA achevait la conquête îles Canaries au profit de l’Espagne. Il partagea les terres de ces Îles entre les soldats et les espagnols et y transporta la canne à sucre d’Espagne et de Madère. Cette plante connut un essor remarquable. Sa culture aux Canaries marque une étape importante dans l’extension progressive de la canne à sucre. C’est de là qu’elle fut introduite en Amérique et aux Antilles par CHRISTOPHE COLOMB, lors de son deuxième voyage à SAINT-DOMINGUE.

La qualité de la production sucrière de Saint-Domingue devait concurrencer durement celle des Canaries dont les plantations, en moins d’un siècle, furent changées en champs de mais et de froment.

Le géographe allemand de BUCH mentionne à ce sujet : « On y cultive encore la canne, en quelques endroits et seulement pour fournir aux cloîtres des religieuses de la ville les matériaux nécessaires pour la confection de « leurs confitures … «

Divers auteurs ont prétendu que la canne à sucre croissait naturellement en Amérique et aux Antilles avant qu’elle n’y fût introduite.

Ce point est discuté. Le Navigateur GAGES nous apprend, qu’en se rendant au Mexique en 1625, les Caraïbes de la Guadeloupe – où sa flotte séjourna le 20 août pour faire de l’eau – lui présentèrent des cannes à sucre et divers fruits.

D’autres voyageurs disent que la canne croissait sans culture et d’une grandeur extraordinaire sur les rives de la Plata de Janeiro et du Mississipi.

C’est aux Portugais et aux Espagnols que nous secret d’en extraire le sucre. Nous leur avons appris en échange, celui de le raffiner.

Les Français commencèrent à faire du sucre à la Guadeloupe en 1644 et un peu plus tard à la Martinique qui doit à Benjamin DACOSTA l’introduction de la culture des cannes. La canne de Batavia importée de l’Inde, plus grosse et plus juteuse fut bien vite préférée à la canne créole. Mais l’une et l’autre · devaient le céder à la canne de Taiti, déjà connue à l’île de France et que l’Intendant FOULLON fit venir à ses frais, de l’Inde à la Martinique, en 1789.

Afin de mieux apprécier l’initiative de FOULLON, il est utile de se reporter plus d’un siècle et demi en arrière, à une époque où les voyages de l’Inde à la Martinique réservaient aux vaisseaux qui les entreprenaient de multiples risques.

Afin de mieux apprécier l’initiative de FOULLON, il est utile de se reporter plus d’un siècle et demi en arrière, à une époque où les voyages de l’Inde à la Martinique réservaient aux vaisseaux qui les entreprenaient de multiples risques.

FOULLON devait subir une forte émotion à l’arrivée du navire porteur des plants de canne – et divers arbustes précieux dont un mangoustan qu’il avait également fait venir.

La longueur de la traversée, les différences de climats expliquent que la plupart de ces plants arrivèrent déjà morts. Ce ne fut qu’avec beaucoup de peine que FOULLON préserva un plant de canne, qu’on lui remit en très mauvais état, mais qu’il réussit à sauver et dont l’espèce l’emporta bientôt sur toutes les autres, par sa hauteur, sa grosseur et sa qualité.

Il eut été regrettable dans cet exposé de ne pas relater le bel exemple de volonté et d’esprit d’entreprise que constitue l’initiative désintéressée de l’intendant FOULLON.

Description de la canne – Sa culture

La canne à sucre présente une ressemblance lointaine bien sûr mais certaine, avec le roseau qui croit de préférence dans les lieux marécageux.

La différence entre ces deux plantes est que l’écorce des roseaux est dure et sèche et leur pulpe sans saveur, tandis que 1 écorce des cannes à sucre n’a jamais beaucoup de dureté et que la matière spongieuse qu’elles renferment est pleine d’un suc ou « jus » dont la quantité et la qualité sont proportionnées à la richesse du terrain qu’elles occupent, à son exposition, à leur âge et au temps de leur récolte. Suivant la qualité du terrain les cannes sont grosses ou menues, longues ou courtes. Suivant leur exposition au soleil, elles sont plus ou moins sucrées. La saison où elles sont recueillies leur donne plus ou moins de suc et leur âge les rend plus ou moins bonnes.

Les feuilles de la canne sont longues et étroites. Elles ne viennent ordinairement qu’à la tête de la plante, Celles qui sortent aux différents nœuds où la canne s’est arrêtée en croissant, tombent à mesure que les tiges s’élèvent et laissent à nu la partie la plus près du sol.

Ceci explique que des nœuds de feuilles font qu’une canne est juger mauvaise ou du moins fort éloignée de sa maturité. Les bonnes cannes n’ont qu’un rameau de sept ou huit feuilles au sommet.

Mais le fait que le sucre qu’on retire de la canne à sucre est plus ou moins bon, selon la nature du terrain, apparente la culture de cette plante à celle de la vigne.

Ce point est très important car il en découle que la canne à sucre possède ses crus, comme le vin.

Une terre légère, poreuse, profonde, légèrement en pente et largement ensoleillée portera des cannes jaunes, lis ses, pesantes et riches en suc doux et gluant. Une terre grasse et forte produira de grandes et grosses cannes presque toujours vertes, pleines d’un suc aqueux et peu sucré.

Ces explications sont nécessaires car elles situent dès à présent le rôle éminent du Négociant-Importateur. Avant d’acheter les meilleurs crus de rhum, il devra savoir les sélectionner.

Lieux de culture

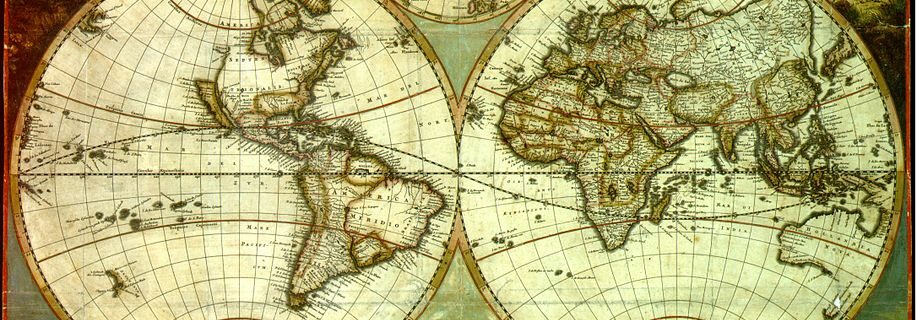

Actuellement ; la canne à sucre est surtout cultivée dans les départements et territoires d’outre-mer, ci-après, MARTINIQUE, GUADELOUPE, GUYANE, REUNION, MADAGASCAR : INDOCHINE ; Également dans les ANTILLES ANGLAISES) l’Amérique DU SUD (BRESIL, MEXIQUE) et certaines iles de l’OCEANIE.

Les Antilles françaises et la Réunion sont les plus gros fournisseurs de rhum et de sucre de canne Ces territoires alimentent principalement l’importation des rhums en France selon un contingentement particulier à chacun des centres de production.

La vocation agricole des Antilles est, depuis le XVIème siècle, axée principalement, sur la culture de la canne, produit de valeur qui leur a apporté la richesse.

Néanmoins, Il faut souligner ici le rôle joué indirectement par la culture de l’indigo au profit de celle de la canne à sucre, et considérée comme un point de départ de la culture de la canne. La culture de l’indigotier et la fabrique de l’indigo, considérables au milieu du XVIIème siècle enrichirent les Antilles. Peu après l’introduction de la canne à sucre, les principaux habitants jugèrent avec raison qu’il valait mieux s’attacher à faire du sucre.

Le Père LABAT, missionnaire français, remarquable par ses ouvrages sur les Antilles, écrit à ce sujet :

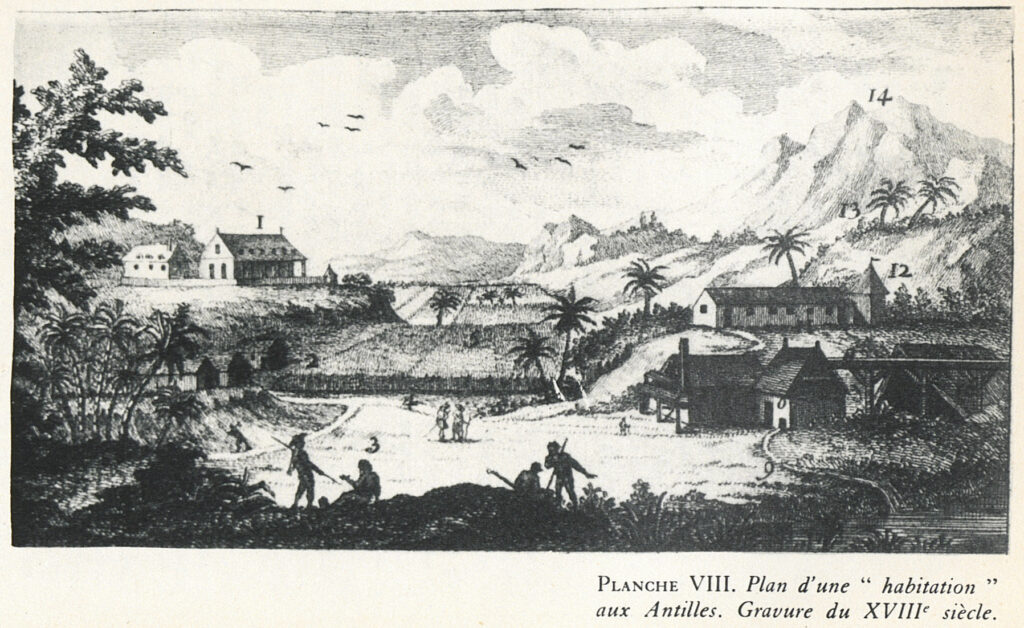

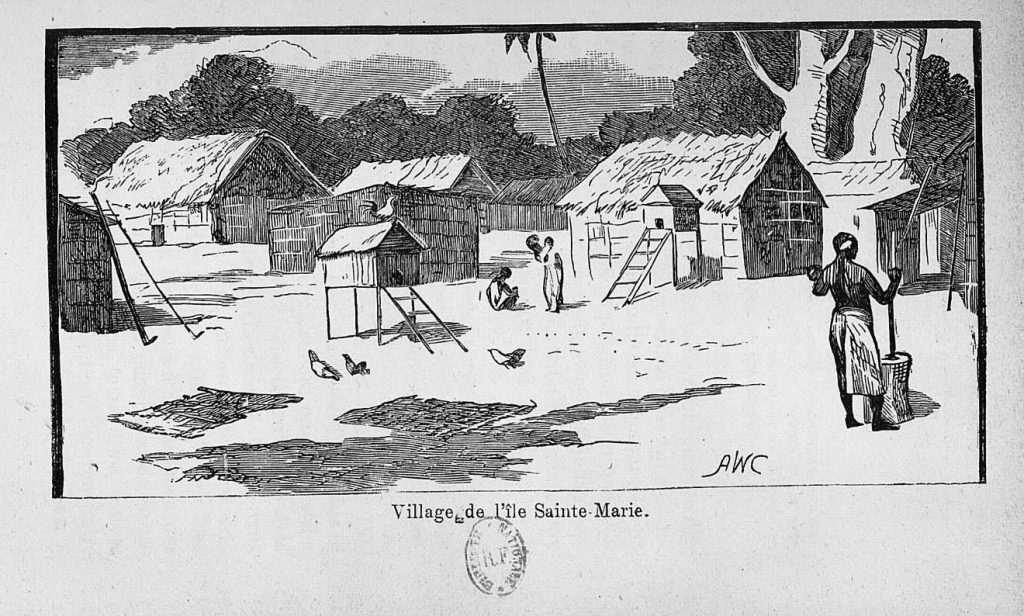

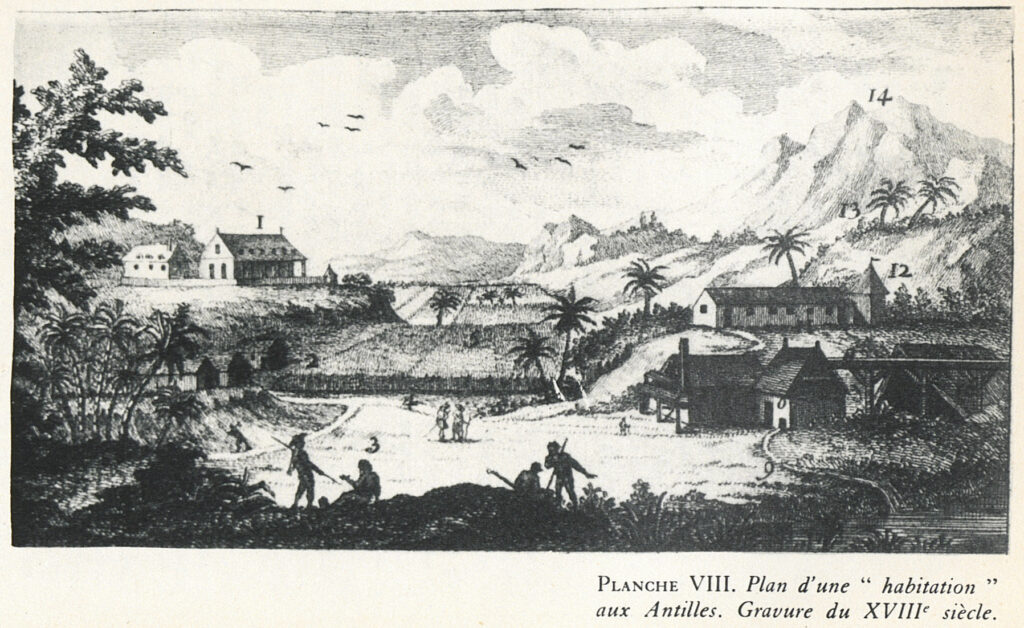

« C’est ordinairement par l’indigo et le tabac qu’on commence les habitations (1) parce que ces manufactures ne demandent pas un grand attirail, ni beaucoup de nègres, et qu’elles mettent les habitants en état de faire des sucreries ; avantage auquel ils aspirent tous. Non seulement pour le profit qu’il rapporte, mais encore parce qu’une sucrerie les met au rang des gros habitants ; au lieu que l’indigo les retient dans la classe. Des petits. Ainsi la fabrique de l’indigo mit quantité de particuliers en état de monter des sucreries. »

Au cours d’une promenade effectuée longtemps après, aux environs du Cap Français, le Père LABAT relate dans son journal « qu’on commençait à y former quantité de sucreries, au lieu de l’indigo qu’on y avait cultivé jusqu’alors. »

Cet abandon progressif de l’indigo, dont la préparation était d’ailleurs délicate et incertaine, devait favoriser considérablement l’extension de la culture de la canne à sucre.

(1) Fermes ou petites entreprises à proximité,

ou à l'intérieur desquelles habitaient les travailleurs.

Climat

Cette culture, en effet, s’adapte le mieux au et à la nature du sol. Elle résiste aux cyclones dans une proportion qui le hisse en moyenne 50. % de la récolte, quand 11 ne resterait à peu près plus rien d’autres plantes. La culture de la canne est bien la culture traditionnelle des Antilles Françaises, comme de tous les territoires des Caraïbes.

La culture de la canne ne fut introduite à la REUNION, dans l’Océan Indien, que plus tardivement, vers 1735. Le sol très riche se prête admirablement au développement des plantations. L’île de la Réunion est avant tout un gros producteur de sucre bien que fournissant également un important contingent de rhum.

C’est en 1800 que la canne fut introduite à MADAGASCAR. Sa culture ne peut s’y effectuer que dans les régions de faible altitude.

La canne à sucre plantée aux Antilles ou dans les îles de l’Océan Indien ne s’y développe que dans les bonnes terres cultivables et suffisamment exposées aux vents alizés.

Le besoin de chaleur explique la délimitation de la zone mondiale de la culture de la canne, et cela de part et d’autre de l’Equateur, jusqu’au trentième degré de latitude.

LE RHUM,

Il est probable que la fabrication du rhum suivit de très près l’établissement des Européens en Amérique.

Dès 1635 les Directeurs de la « Compagnie des Isles » en engageant les colons à la culture de la canne à sucre, devaient favoriser le développement de la très importante industrie sucrière dont l’utilisation des sous-produits devait à son tour entrainer les colons à fabriquer du rhum. Le Père Dominicain Jean-Baptiste LABAT ainsi que d’autres auteurs, ont longuement décrit la fabrication de l’eau-de-vie tirée de la canne et que l’on appelait alors « guildive ».

Dès 1635 les Directeurs de la « Compagnie des Isles » en engageant les colons à la culture de la canne à sucre, devaient favoriser le développement de la très importante industrie sucrière dont l’utilisation des sous-produits devait à son tour entrainer les colons à fabriquer du rhum. Le Père Dominicain Jean-Baptiste LABAT ainsi que d’autres auteurs, ont longuement décrit la fabrication de l’eau-de-vie tirée de la canne et que l’on appelait alors « guildive ».

Le Père LABAT écrit :

« L’eau-de-vie qu’on tire des cannes est appelée sauvages et les nègres l’appellent tafia. » Ce passage du Père LABAT prouverait que le mot de « guildive » est né parmi les colons français tandis que « tafia » appartient aux indigènes. Ce mot proviendrait de « guiller » « fermenter », soit encore de « geler » terme populaire pour « jaillir » et « dive » forme corrompue de « diable ».

L’écrivain anglais SLOANE en a donné l’étymologie suivante : « guildive » dit-il, vient de « Kill-devil » (tue- diable).

Quant au mot « rhum » son origine est obscure. D’après les uns il serait dérivé du mot malais « Brum » qui signifie « boisson fermentée. D’autres émettent l’hypothèse facile que « Rum » représenterait la dernière syllabe de « Saccharum » nom latin de la canne à sucre.

La consommation de ce produit s’effectua d’abord sur place.

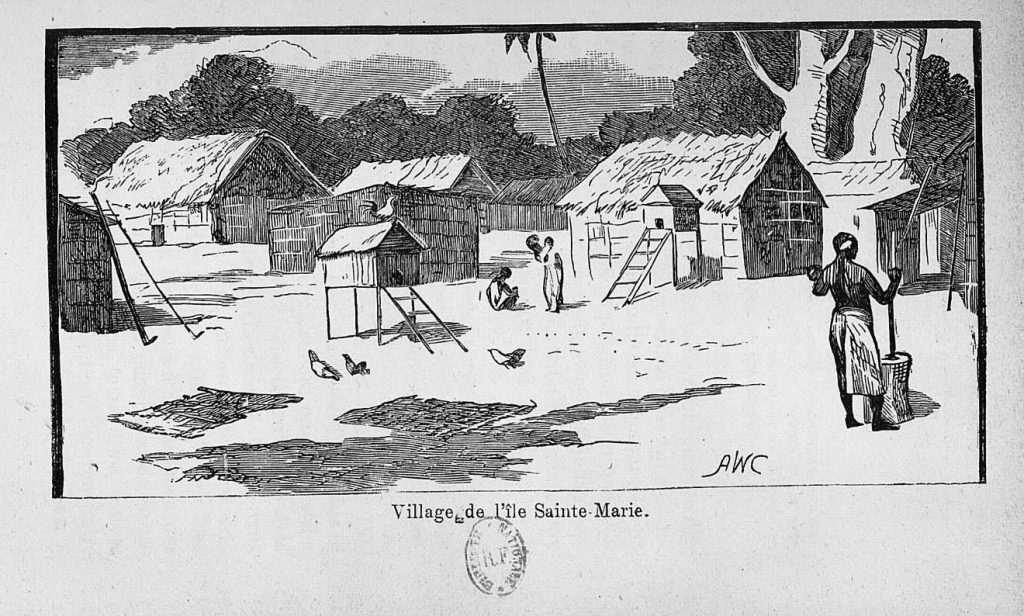

Sa fabrication ne bénéficiait pas encore des très grands progrès qui devaient en améliorer la qualité. Les vertus bienfaisantes de cette eau-de vie naturelle étaient pourtant déjà reconnues. Le Père LABAT dit « On ne donne aux nègres que de l’eau pour boissons mais comme elle n’est pas capable de les soutenir dans un long travail, un maitre qui prend soin d’eux, y ajoute soir et matin, un verre d’eau-de-vie de cannes, surtout lorsqu’ils sont employés à quelques exercices extraordinaires, ou lorsqu’ils ont souffert de la pluie. »

Un peu plus loin :

« Les nègres des sucreries font une boisson qu’ils appellent « Grappe ». C’est du jus de canne qu’ils prennent lorsqu’il est bien écumé, et dans lequel ils mettent le jus de deux ou trois citrons. Cette liqueur, qui se boit chaude, est d’un excellent usage pour la poitrine ; elle soutient, elle désaltère. En un mot, elle produit l’effet du meilleur bouillon. »

Mais le progrès cheminant, Il se dessina une technique de distillation particulière au rhum. Il faut saluer ici l’œuvre immense accomplie par le Père LABAT. Grâce à lui, ne tardèrent pas à être introduits des appareils de distillation à peu près semblables à ceux utilisés en Charente, mais qu’il sut rénover et adapter parfaitement à la distillation du rhum.

Le guildive et le tafia n’eurent pas droit de cité en France dès l’origine, et une déclaration du roi en interdisait même la fabrication et le commerce des eaux-de-vie de canne, afin de sacrifier tout au commerce important des eaux-de-vie de vin. En un mémoire royal devait encourager les planteurs à établir des guildiveries. Enfin, la loi du 8 Floréal, An X, admit l’entrée en France des tafias des colonies françaises.

Il existe deux sortes de rhum :

Le rhum produit directement à partir du jus de la canne par les distilleries,

Et,

Le rhum issu de la fabrication du sucre et produit par les rhumeries des grandes sucreries.

Il est à remarquer que les rhums issus de la fabrication du sucre de canne tirent, certainement, des vertus reconnues à ce sucre, les qualités thérapeutiques et de dégustation qui ont fait leur réputation. Ils représentent d’ailleurs 80% des rhums alimentant la Métropole.

Au cours de son premier séjour sur place, dans fûts en chêne spécial, le rhum subit un vieillissement comparable à celui constaté en France sur des eaux-de-vie trois ou quatre ans. Son bouquet primitif augmente en puissance et en finesse et sa saveur devient plus moelleuse et plus douce.

Les compagnies de navigation assurent, par des services réguliers, le transport vers la métropole des productions d’outre-mer. Chaque expédition est assortie d’un certificat de contingent attestant le droit du producteur et un certificat d’origine prouvant qu’il s’agit bien d’un rhum en provenance de tel ou tel centre de production.

Aucun produit n’est davantage protégé contre la fraude et le consommateur est certain de l’authenticité du rhum qui lui est présenté et de sa qualité de produit naturel.

Dans certains pays la vente de « rhum fantaisie » « rhum imitation » est tolérée. En France, rien de semblable. Une loi formelle précise que ne peuvent être vendus sous la dénomination rhum que les rhums d’origine, sans addition d’aucun autre spiritueux.

Des rapports étroits et amicaux unissent en général le producteur de rhum avec son client, le Négociant-Importateur. Ce dernier doit savoir choisir entre les rhums qui lui sont proposés, telles ou telles qualités, fixer les quantités les époques auxquelles il désire recevoir ses marchandises. Autant de problèmes qui paraissent simples à première vue mais qui, en fait, soulèvent de nombreuses difficultés.

Rôle Important du Négociant importateur

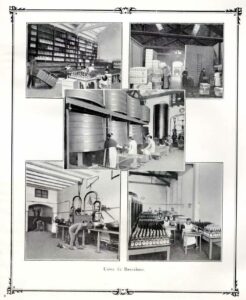

A réception, l’importateur devra exercer tout marier les rhums de qualités différentes qu’il aura choisis, de façon à obtenir un type de rhum d’une unité parfaite. Ce mariage lui permet de prendre à tel rhum son bouquet, autre son corps, à tel autre enfin, sa finesse.

Tous ces rhums réunis, assemblés, vont s’enrichir dans d’immenses foudres en chêne, et attendre que fasse son travail. En effet, seul le temps va permettre l’oxydation très complète de certaines substances du rhum, il donnera son cachet, son originalité, ses signes distinctifs qui font que les consommateurs préfèrent acheter une Marque plutôt qu’une autre.

Enfin, à l’époque choisie par l’importateur et ses maitres de chai, le rhum est mis en bouteille et prêt à être sommation. Le moment est alors venu où le client reconnaitre dans la Marque qui lui est vendue les qualités éminentes qui le font s’attacher à cette Marque.

Consommation du Rhum

Bien qu’aucune statistique officielle n’ait pu, jusqu’à ce jour, être établie, la répartition de la consommation du rhum évolue de la façon suivante :

30% en pâtisserie ou entremets

40% en grogs

30% environ au petit verre

Le rhum dans la pâtisserie

Le rhum apparaît bien sous son véritable jour, comme l’adjuvant indispensable pour la pâtisserie et les entremets auxquels il confère un parfum si spécial – particulièrement goûté des palais français – et cela à tel point que les pâtisseries dans lesquelles ne rentrent pas un peu de rhum nous semblent sans attrait, sans originalité, sans caractère.

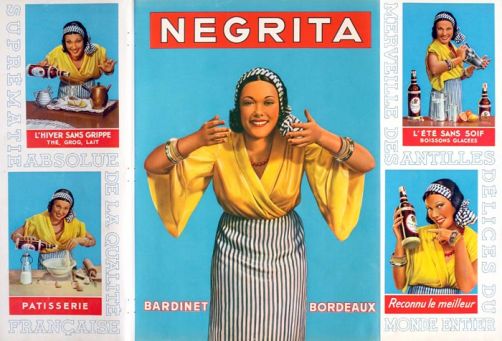

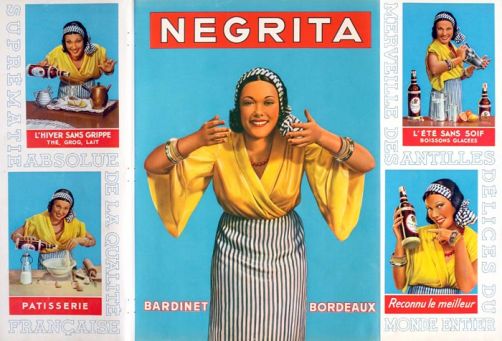

Voici, repris intégralement, l’article savoureux écrit avec flamme par Paul REBOUX. Ce fin connaisseur le dédia à la plus grande Marque française de rhum : NEGRITA.

Voici, repris intégralement, l’article savoureux écrit avec flamme par Paul REBOUX. Ce fin connaisseur le dédia à la plus grande Marque française de rhum : NEGRITA.

« L’utilisation du rhum dans la cuisine ? Mais elle est presque sans limites.

Un petit verre de rhum fait merveille dans un bœuf à la mode, par exemple. Une matelote, ou bien une sauce américaine s’accommodent savoureusement avec un peu de rhum qui leur donne, une je ne sais quelle saveur, plus fine, plus relevée, plus aromatique, que celle qu’on obtient seulement par de « la fine champagne. Les crèmes au rhum sont exquises.

Tenez une recette d’entremets. Faites une compote de pommes. Incorporez-y, pour huit personnes, quatre bonnes cuillerées à soupe de rhum. Coupez des oranges en· rondelles. Sans l’écorce et sans les pépins. Posez ces rondelles, d’oranges sur votre compote, ainsi que de petits plateaux. Et sur ces petits plateaux, servez des fraises, des grosses fraises ou des fraises des bois. Sur le tout, au dernier moment, un léger nuage de sucre. Voilà un entremets simple, amusant et délicieux.

Et les bananes au rhum, les bananes qu’on coupe seulement en deux. Dégagez  la pulpe de la petite barque d’écorce. Mettez dans cette barque un peu de beurre, un peu de sucre, un peu de rhum, un peu de crème. Sur le tout, du macaron rassis, écrasé en petits morceaux. Glissez cela au four. C’est parfait. Le macaron se dore comme un gratin. La banane s’amollit. Le sucre la pénètre. Le beurre fondu la rend plus onctueuse. Le rhum la parfume. Vous avez là comme une bouffée de la saveur des Antilles. Goûter cela c’est presque un moyen de voyager « sans quitter, sinon votre fauteuil, du moins votre chaise de salle à manger.

la pulpe de la petite barque d’écorce. Mettez dans cette barque un peu de beurre, un peu de sucre, un peu de rhum, un peu de crème. Sur le tout, du macaron rassis, écrasé en petits morceaux. Glissez cela au four. C’est parfait. Le macaron se dore comme un gratin. La banane s’amollit. Le sucre la pénètre. Le beurre fondu la rend plus onctueuse. Le rhum la parfume. Vous avez là comme une bouffée de la saveur des Antilles. Goûter cela c’est presque un moyen de voyager « sans quitter, sinon votre fauteuil, du moins votre chaise de salle à manger.

Et le rhum dans la purée de marrons. Et le rhum ajouté au vin dans lequel on cuit des pruneaux t Et le rhum dans le sabayon, remplaçant, d’une façon plus corsée, « le vin de Marsala.

Je ne parle pas du rhum dans la pâtisserie. Les babas, les savarins, sont classiques.

Mais quels gâteaux exquis on fait, à la mode franc-comtoise, avec une pâte légère, une pâte génoise, qui ressemble à une pâte de madeleine, fortement imprégnée de « rhum comme on imprègne, là-bas, les gâteaux avec le kirsch de la région. Nappez ·cela de sucre mou comme le sucre qui recouvre les petits fours. Et faites s’enliser dans ce sucre des morceaux de cacahuètes concassées. Encore un entremets exotique, conforme pourtant aux plus respectables traditions de la vieille cuisine française. »

Vous pensez bien que je ne vais pas mentionner ici l’omelette au rhum. L’omelette au rhum est le pont aux ânes des cuisinières au répertoire limité.

Mais avez-vous pensé à faire des crêpes au Rhum ? Avez-vous pensé à mêler du rhum au lait dans lequel vous faites imbiber du pain perdu ?

On pourrait presque dire que le rhum est accompagnement type de tous les entremets qui comportent. Un élément exotique, que cet entremet soit au chocolat, au cacao, qu’il soit au café, qu’il soit à l’orange, à la banane, à l’ananas. Il semble qu’entre ces arômes et l’arôme du rhum existe une sorte d’affinité. Le goût du café et du rhum, le goût du chocolat et le goût du rhum, se rencontrent comme des camarades, comme des concitoyens. Ils ont l’air de se retrouver. Ils tombent dans les bras l’un de l’autre. N’est-il pas attendrissant d’assister à une si joyeuse rencontre. Oui, je vous assure qu’on éprouve une sorte de satisfaction sentimentale à unir deux éléments si heureux de se joindre, et qui sont, on peut le dire, comme destinés l’un à l’autre. »

Le rhum dans les grogs

L’opinion publique, bien avant la découverte médicaments d’aujourd’hui, avait consacré le rhum comme meilleur élément de lutte contre le froid. Le rhum est un produit qui ne doit rien à la synthétique.

L’opinion publique, bien avant la découverte médicaments d’aujourd’hui, avait consacré le rhum comme meilleur élément de lutte contre le froid. Le rhum est un produit qui ne doit rien à la synthétique.

Tout au contraire, il est riche en éléments naturels tels que aldéhydes, furfurol, etc. Provenant de la seule fermentation du sucre de canne et ne contient aucune essence chimique. Il est bien évident que ce sont des qualités fort appréciables pour qui souhaite en consommer dans les : limites de la plus honnête tempérance.

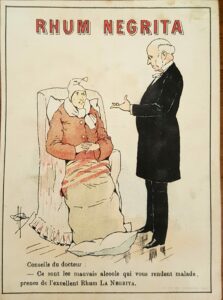

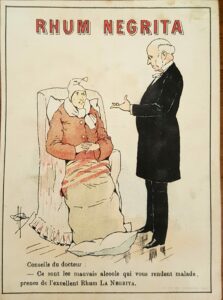

On a pu vérifier dans le domaine médical que les vertus prêtées à ce spiritueux dans les temps anciens du Père LABAT et de la navigation à voile, n’étaient nullement exagérées.

L’habitude prise par certaines personnes frileuses de prendre un grog à l’eau, au lait ou au thé, en fin d’après-midi ou dans la soirée, lorsque les premiers froids humides font leur apparition n’est-elle pas défavorable à leur foie ?

On peut affirmer que non, car la faible quantité d’alcool que représentent quelques cuillerées à café de rhum dans une tasse de chaud liquide ne fait courir absolument aucun risque à la cellule hépatique. Par contre, il est bien prouvé, chaque hiver, l’importance prophylactique certaine, du rhum, comme agent antigrippal, tel le rhum NEGRITA qui, de tous temps, a tenu compte au maximum, dans sa composition, des vertus thérapeutiques dont doit bénéficier l’utilisateur.

Si cela n’était, verrait-on de grandes collectivités humaines recommander à leurs membres la consommation systématique de boissons chaudes au rhum ? Une tasse de lait sucré et bien chaud, aromatisée au rhum NEGRITA, est une re cette de grog que l’on peut et doit vivement recommander. C’est une boisson énergétique, stimulante, euphorisante et saine.

Lorsque l’accès grippal est déclaré, il va de soi que l’on a tout intérêt surtout dans le but de favoriser la diffusion et l’action thérapeutique des médicaments classiquement utilisés, à prendre des doses un peu plus élevées de rhum, en ayant soin de toujours bien les répartirent de grandes quantités d’un liquide très chaud, généreusement sucré, vitaminisé par du jus de citron.

Les potions au rhum

Le rhum entre dans la composition de plusieurs potions cordiales, toniques, stimulantes qui, malgré la vogue considérable et méritée d’une foule d’autres médicaments, gardent leur valeur.

Comment conclure cet exposé sans se tourner vers les siècles passés et adresser une pensée reconnaissante au missionnaire français, le Père LABAT, qui à la fin du XVIIème siècle, le premier, sut mettre au point la fabrication du rhum dans nos Antilles et nous permet d’apprécier, comme le dit le poète antillais…

« Ce rayon de soleil condensé »

Aujourd’hui, le rhum de nos îles est apprécié sous toutes les latitudes, dans tous les pays, dans tous les milieux. Comme à son origine, il reste le précieux élixir de la famille pour lutter contre la fatigue et le froid. Il a aussi conquis une place de choix dans la confection des pâtisseries dont il fait le succès.

Son utilité, réelle et reconnue, le place au dessus de toutes les grandes eaux-de-vie et liqueurs. Le RHUM porte à tous les coins du monde, le renom du goût, et du bon goût français.

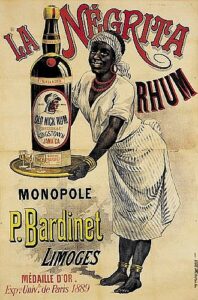

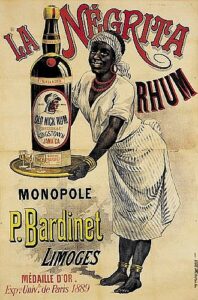

ORIGINE DU RHUM NEGRITA

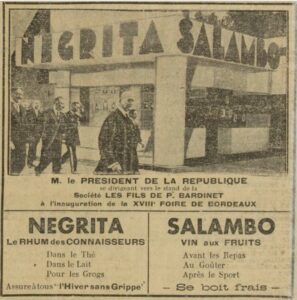

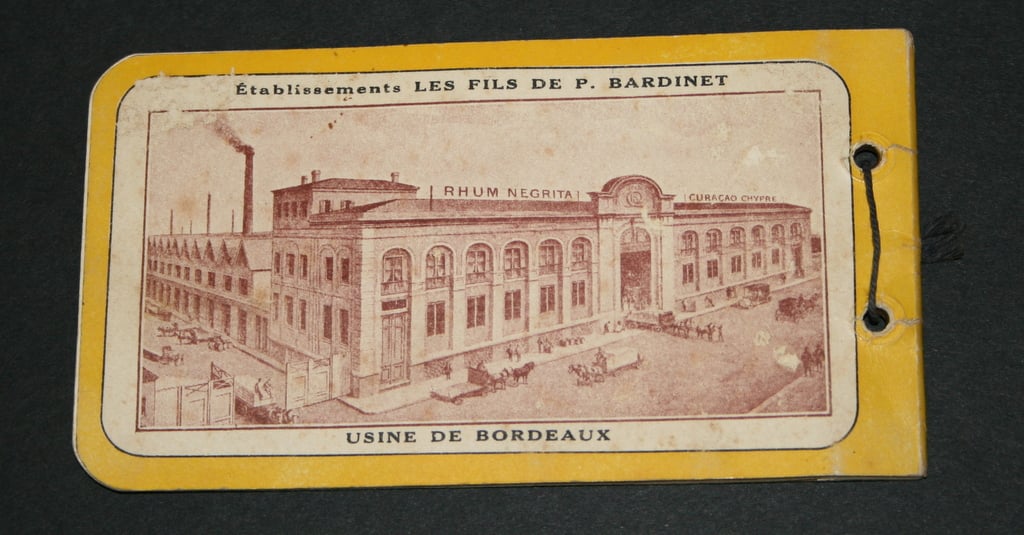

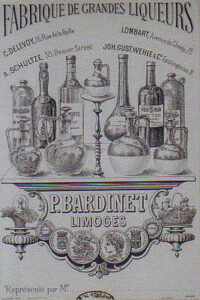

La Société LES FILS DE PAUL BARDINET est une société française, née en 1857 à Limoges.

La Société LES FILS DE PAUL BARDINET est une société française, née en 1857 à Limoges.

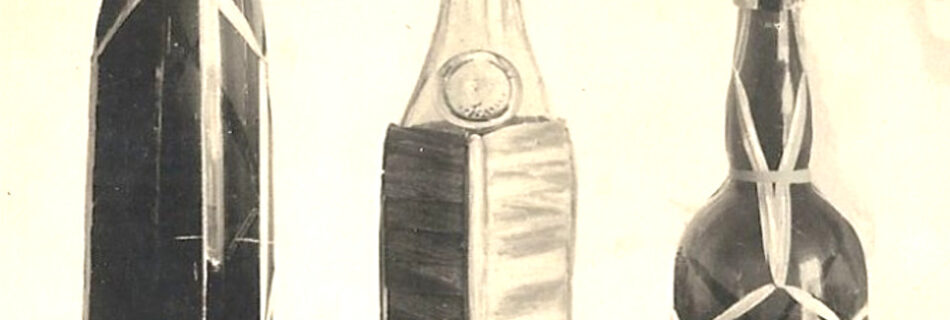

Alors qu’à cette époque les rhums étaient marque, en bonbonnes ou petits fûts de 20 ou 30 litres et de qualité irrégulière, elle fût l’une des premières à créer et présenter en bouteilles un type de rhum, « NEGRITA », parfaitement adapté au goût du consommateur français.

Ainsi, la Société BARDINET transforma et révolutionna la vente du rhum.

Les caractéristiques du NEGRITA qui mettaient en relief les qualités de parfum et de corps des différentes origines de rhums, tous provenant de pays volcaniques, furent telles, que le NEGRITA devint vraiment le rhum type.

Le succès incontesté de NEGRITA prouve que la valeur d’un rhum se juge à son parfum.

Alliant, dans un mariage heureux, les meilleurs crus des différentes productions, le rhum NEGRITA a recherché dans celles-ci leurs qualités organoleptiques les plus éminentes, afin d’exalter au maximum leurs vertus thérapeutiques.

Ainsi, le consommateur retrouve toujours, en NEGRITA, un rhum toujours égal, d’une saveur délicieuse, et surtout UN RHUM RICHE EN PARFUM.

Ce point est d’une extrême importance, car toutes les vertus du rhum sont contenues dans son parfum.

Il est prouvé scientifiquement, que le parfum spécial du rhum est uniquement dû aux principes actifs qu’il contient, ceux-là mêmes qui lui donnent ses vertus bienfaisantes.

Il en découle naturellement, que :

PLUS UN RHUM EST PARFUME, PLUS IL EST ACTIF

Justifiant pleinement l’argument qu’il utilise :

NEGRITA PLUS PARFUME DONC PLUS ACTIF

Garantit des grogs efficaces et réconfortants et des pâtisseries vraiment originales, plus savoureuses et à moins de frais, car il ressort naturellement que :

NEGRITA PLUS PARFUME est aussi PLUS ECONOMIQUE

Télécharger document original

Histoire-du-Rhum-BARDINET

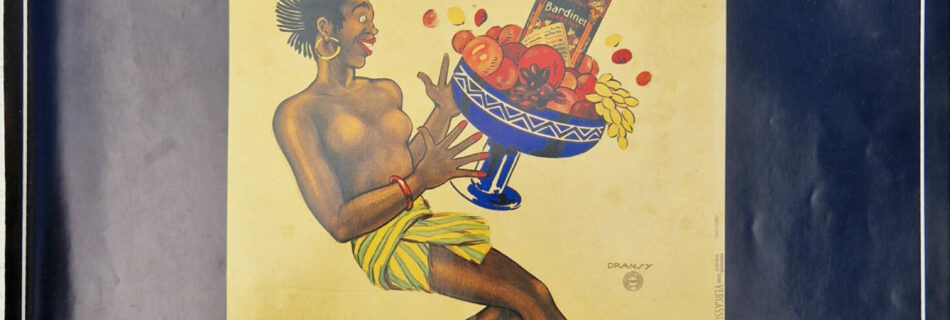

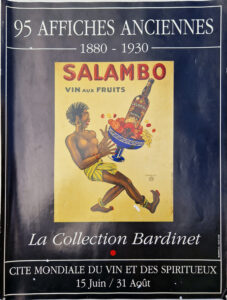

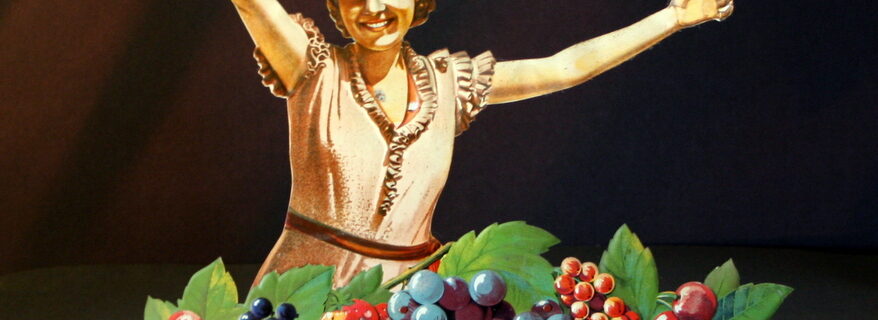

C’est un visage familial qui serait l’inspiration de cette superbe plaque métallique, à la gloire de Salambo, le vin aux fruits. Une hypothèse : Tante Paulette Noel (Barennes) (Fille de Jean Barennes et Michelle Bardinet) née en 1918, décédée en 2000.

C’est un visage familial qui serait l’inspiration de cette superbe plaque métallique, à la gloire de Salambo, le vin aux fruits. Une hypothèse : Tante Paulette Noel (Barennes) (Fille de Jean Barennes et Michelle Bardinet) née en 1918, décédée en 2000.

Introduite aux Antilles vers 1630, la culture de la canne à sucre marque le départ de l’histoire du rhum.

Introduite aux Antilles vers 1630, la culture de la canne à sucre marque le départ de l’histoire du rhum. Les Maures cultivaient la canne à sucre en Espagne d’où ils la transplantèrent aux Açores. Il est établi, qu’elle croissait naturellement aux Indes Orientales, en Morée et en Sicile. Le climat de Sicile ne lui convenant pas, elle réussit mieux à Madère où le Prince HENRI LE NAVIGATEUR la transplanta.

Les Maures cultivaient la canne à sucre en Espagne d’où ils la transplantèrent aux Açores. Il est établi, qu’elle croissait naturellement aux Indes Orientales, en Morée et en Sicile. Le climat de Sicile ne lui convenant pas, elle réussit mieux à Madère où le Prince HENRI LE NAVIGATEUR la transplanta. Afin de mieux apprécier l’initiative de FOULLON, il est utile de se reporter plus d’un siècle et demi en arrière, à une époque où les voyages de l’Inde à la Martinique réservaient aux vaisseaux qui les entreprenaient de multiples risques.

Afin de mieux apprécier l’initiative de FOULLON, il est utile de se reporter plus d’un siècle et demi en arrière, à une époque où les voyages de l’Inde à la Martinique réservaient aux vaisseaux qui les entreprenaient de multiples risques.

Dès 1635 les Directeurs de la « Compagnie des Isles » en engageant les colons à la culture de la canne à sucre, devaient favoriser le développement de la très importante industrie sucrière dont l’utilisation des sous-produits devait à son tour entrainer les colons à fabriquer du rhum. Le Père Dominicain Jean-Baptiste LABAT ainsi que d’autres auteurs, ont longuement décrit la fabrication de l’eau-de-vie tirée de la canne et que l’on appelait alors « guildive ».

Dès 1635 les Directeurs de la « Compagnie des Isles » en engageant les colons à la culture de la canne à sucre, devaient favoriser le développement de la très importante industrie sucrière dont l’utilisation des sous-produits devait à son tour entrainer les colons à fabriquer du rhum. Le Père Dominicain Jean-Baptiste LABAT ainsi que d’autres auteurs, ont longuement décrit la fabrication de l’eau-de-vie tirée de la canne et que l’on appelait alors « guildive ».

Voici, repris intégralement, l’article savoureux écrit avec flamme par Paul REBOUX. Ce fin connaisseur le dédia à la plus grande Marque française de rhum : NEGRITA.

Voici, repris intégralement, l’article savoureux écrit avec flamme par Paul REBOUX. Ce fin connaisseur le dédia à la plus grande Marque française de rhum : NEGRITA. la pulpe de la petite barque d’écorce. Mettez dans cette barque un peu de beurre, un peu de sucre, un peu de rhum, un peu de crème. Sur le tout, du macaron rassis, écrasé en petits morceaux. Glissez cela au four. C’est parfait. Le macaron se dore comme un gratin. La banane s’amollit. Le sucre la pénètre. Le beurre fondu la rend plus onctueuse. Le rhum la parfume. Vous avez là comme une bouffée de la saveur des Antilles. Goûter cela c’est presque un moyen de voyager « sans quitter, sinon votre fauteuil, du moins votre chaise de salle à manger.

la pulpe de la petite barque d’écorce. Mettez dans cette barque un peu de beurre, un peu de sucre, un peu de rhum, un peu de crème. Sur le tout, du macaron rassis, écrasé en petits morceaux. Glissez cela au four. C’est parfait. Le macaron se dore comme un gratin. La banane s’amollit. Le sucre la pénètre. Le beurre fondu la rend plus onctueuse. Le rhum la parfume. Vous avez là comme une bouffée de la saveur des Antilles. Goûter cela c’est presque un moyen de voyager « sans quitter, sinon votre fauteuil, du moins votre chaise de salle à manger.

L’opinion publique, bien avant la découverte médicaments d’aujourd’hui, avait consacré le rhum comme meilleur élément de lutte contre le froid. Le rhum est un produit qui ne doit rien à la synthétique.

L’opinion publique, bien avant la découverte médicaments d’aujourd’hui, avait consacré le rhum comme meilleur élément de lutte contre le froid. Le rhum est un produit qui ne doit rien à la synthétique.

La Société LES FILS DE PAUL BARDINET est une société française, née en 1857 à

La Société LES FILS DE PAUL BARDINET est une société française, née en 1857 à