L’histoire de la marque Negrita est indissociable de celle de Bordeaux et de son passé colonial. Pour explorer cette dimension complexe, je vous propose la retranscription d’une émission du « Guide du Bordeaux Colonial », réalisée par le réseau « Sortir du Colonialisme 33 » et diffusée sur La Clé des Ondes.

Ce document analyse l’imagerie de la marque, de ses débuts à ses évolutions, en la replaçant dans le contexte historique et social qui l’a vue naître.

Partager ce regard extérieur et critique est essentiel à la démarche de cette collection. Comme je l’évoque dans mon article manifeste, mon rôle n’est pas seulement de conserver des objets, mais aussi de fournir les clés pour comprendre l’histoire qu’ils racontent, dans toute sa complexité.

======

Transcription de la vidéo :

Transcription de la Vidéo : Le Guide du Bordeaux Colonial – Le Rhum Negrita

(Introduction musicale)

Le Guide du Bordeaux Colonial, une émission du réseau « Sortir du Colonialisme 33 », sur la Clé des Ondes, 90.1, et sur lacledesondes.fr.

(Musique)

Nous allons aujourd’hui travailler sur la réflexion autour du rhum Negrita et l’histoire du rhum à Bordeaux.

Alors, pour continuer notre tour des apéritifs coloniaux, nous terminons sur l’alcool le plus emblématique du commerce maritime : le rhum. Bordeaux, par sa place privilégiée dans le commerce au long cours et notamment ses liens avec les Antilles, est la capitale du rhum de la métropole française. En effet, à Bordeaux, on reçoit le sucre, on le raffine et on le réexpédie. Il y a, en 1840, 35 raffineries de sucre dans la ville.

Il est intéressant de remarquer que l’histoire de la consommation du rhum est en lien avec les grands événements coloniaux, mais aussi décoloniaux du XIXe siècle. En effet, le rhum est connu aux Antilles dès le XVIIe siècle. Il est issu du vesou, c’est-à-dire le jus de la canne à sucre lorsqu’elle est broyée, qui permet de produire du sucre de canne et le rhum.

Or, suite à la Révolution haïtienne qui se déroule de 1791 jusqu’en 1804, et de ce fait la fondation de la première République dite « noire » de l’histoire, il y a une chute importante de l’exportation du sucre de canne et donc une baisse de la vente et de la consommation du rhum.

Le XIXe siècle, siècle du libéralisme et du capitalisme mondial naissant : en 1854, la France prend des mesures de libéralisme économique et supprime les droits de douane sur les alcools étrangers et coloniaux. De ce fait, la consommation de rhum explose. Au XIXe siècle, de grandes entreprises s’installent dans les ports coloniaux français : Le Havre, Marseille et bien sûr, Bordeaux.

Il est important de remarquer que Bordeaux est le premier port français de réception du rhum des Caraïbes. Une place de choix qui incite Paul Bardinet, grand liquoriste et notamment le créateur du rhum Negrita, à s’installer quai des Chartrons en 1892, là où arrivent les navires en provenance des Antilles.

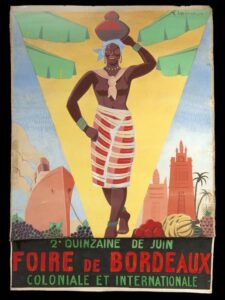

Le rhum Negrita devient rapidement, grâce à des campagnes de publicité efficaces, un produit de la vie courante en France. Nous connaissons tous l’image de cette créole avec un fichu sur la tête. D’ailleurs, par le choix publicitaire, nous pouvons remarquer la survivance de l’imagerie coloniale dans les publicités actuelles.

Au XIXe siècle, il y a un fort goût pour l’exotisme. Un poncif de l’imagerie coloniale est une personne noire avec un large sourire, un exemple bien connu est le tirailleur sénégalais. La femme noire, dans l’imaginaire occidental colonial, est toujours représentée de deux manières : soit la domestique, soit l’objet de désir lascif. La « Negrita » répond à ces deux fonctions.

Dans les premières annonces publicitaires de 1892, la Negrita est une domestique avec un tablier rayé qui offre sur un plateau une bouteille de rhum gigantesque. Dans les années 70, l’affichiste français Bernard Villemot prend en charge la campagne de publicité pour la marque et il représente une « Negrita » nue contre un arbre. Lui-même décrit ce changement, je cite : « L’humble servante est devenue l’héroïne d’un rêve sensuel ».

La « Negrita » antillaise est toujours représentée avec des bijoux et un tissu rayé, que ce soit en tablier ou en fichu. Le motif rayé n’est pas anodin. En effet, les Antillais furent toujours représentés avec un caleçon rayé, signe de leur domesticité, de leur condition d’esclave, puis de domestique perpétuelle.

Ces images publicitaires sont importantes. Le rhum Negrita est vendu à des milliers d’exemplaires et, de ce fait, participe au renforcement de l’imaginaire colonial dans les consciences des Français.

Finalement, les produits de consommation courants tels que les alcools sont aussi un moyen d’étudier la prégnance du colonialisme dans la société française, et notamment, encore une fois, l’importance de Bordeaux, capitale du rhum et capitale coloniale.

(Musique de fin)