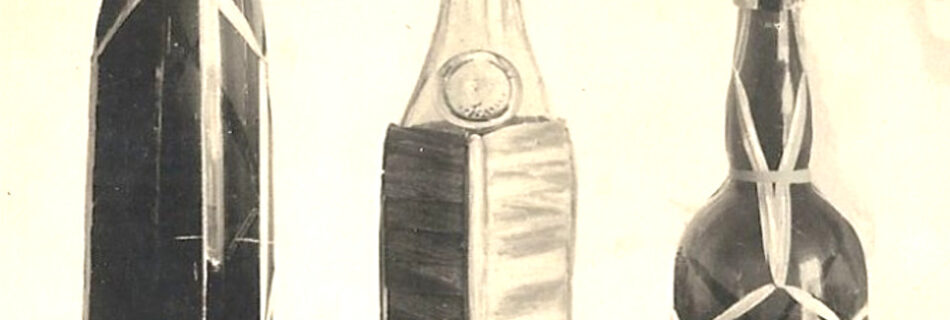

Clissages

Clissages

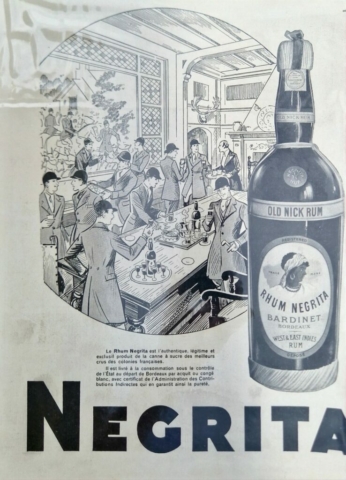

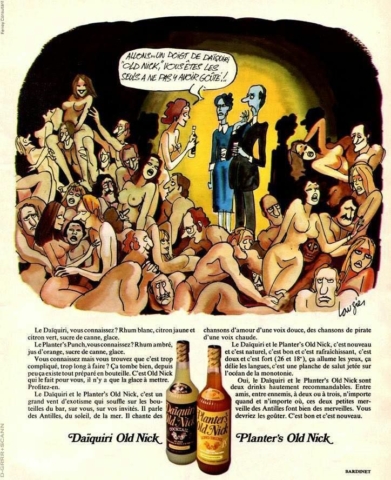

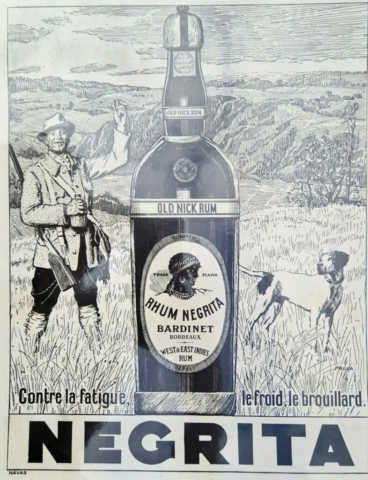

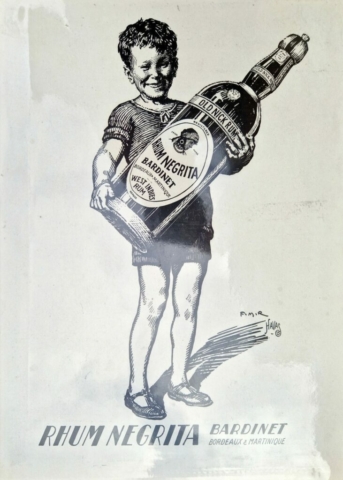

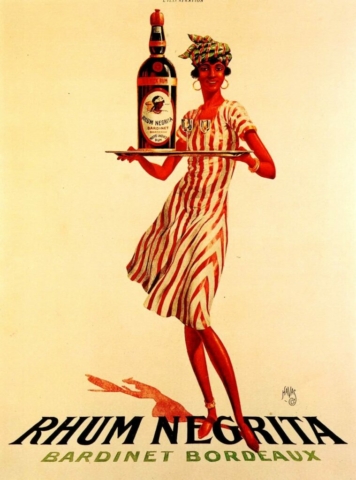

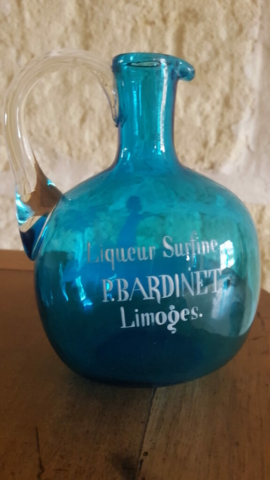

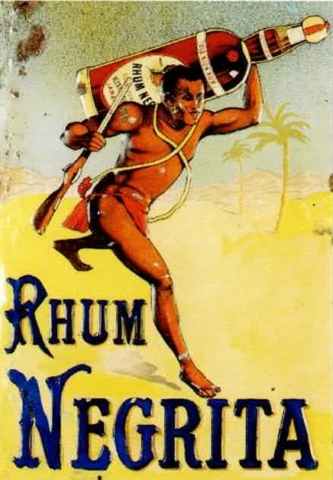

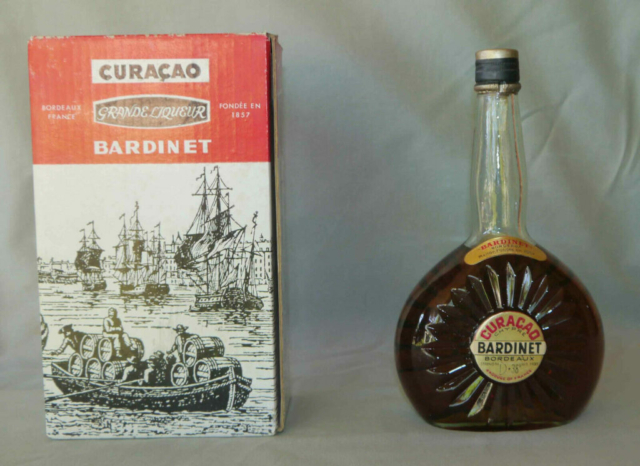

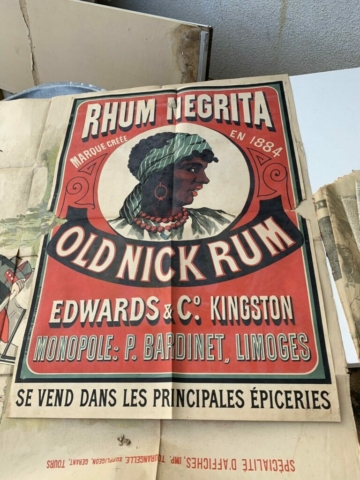

Disponible en raphia, les clissages mettent en valeur l’image traditionnelle et exotique des alcools et spiritueux. Leur confection artisanale et leur aspect modulable donnent à chaque bouteille, carafe ou flacon un caractère authentique, voire rustique.

Source : http://www.meynard-packaging.com/portfolio/clissage/

La bouteille ainsi clissée s’appelle une Dame-Jeanne : Grande et grosse bouteille (de verre, de terre, de grès, etc.) souvent enveloppée d’osier ou de jonc, d’une contenance pouvant aller de deux à cinquante litres, servant au transport de certains liquides. Synonime : bonbonne.

Si l’objectif du clissage au 19° et début 20° siecle était de solidifier les bouteilles, la pratique existe toujours, à des fins décoratives (cf lien ci dessus Meynard Packaging, aux Chartrons).

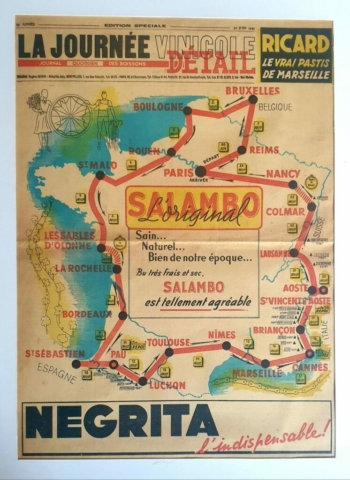

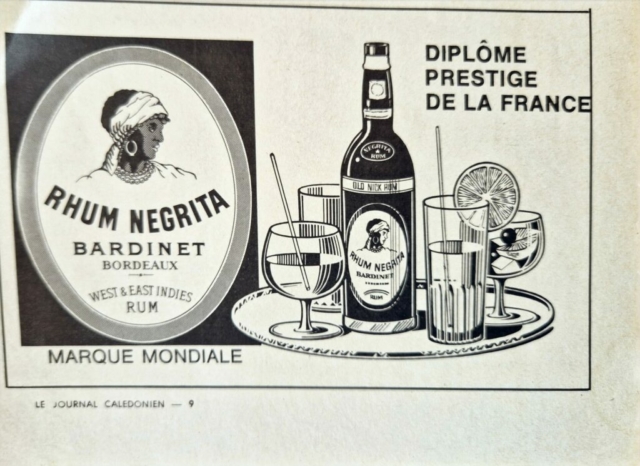

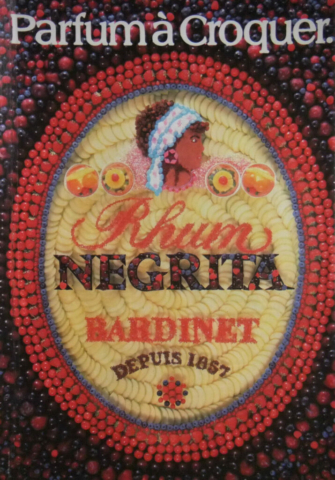

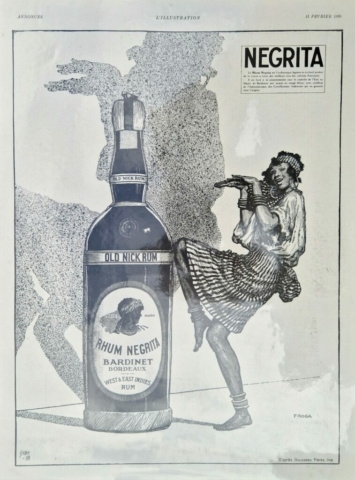

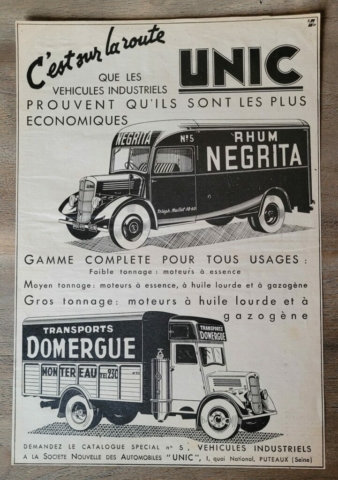

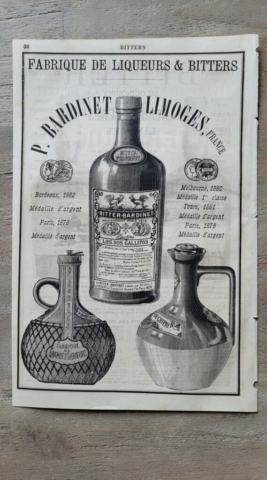

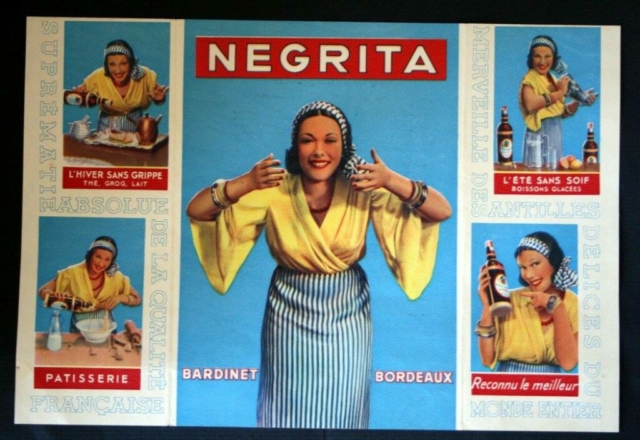

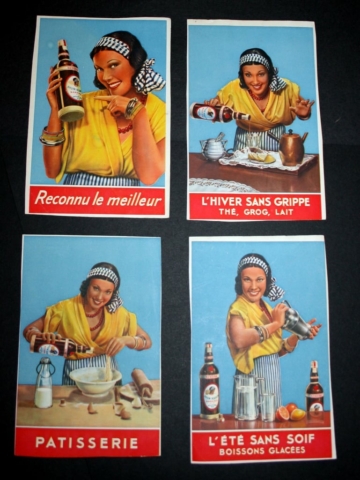

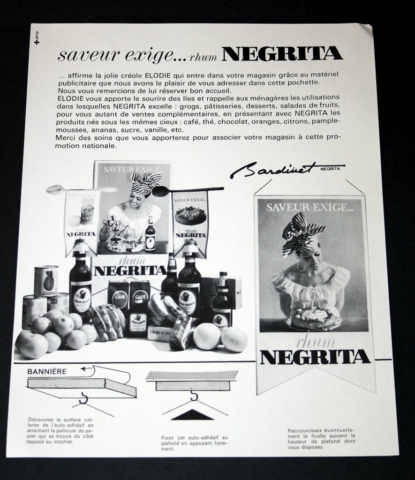

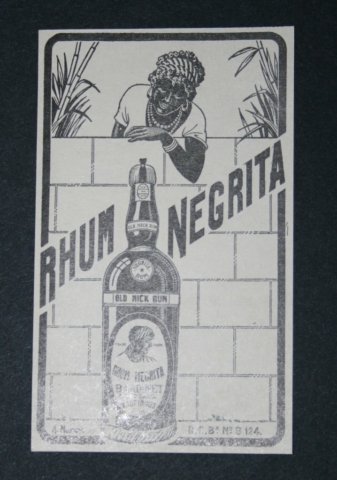

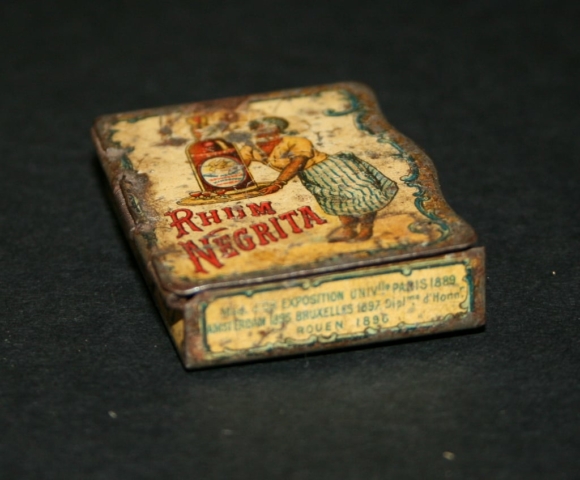

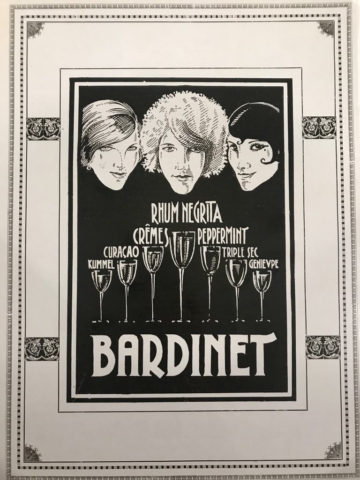

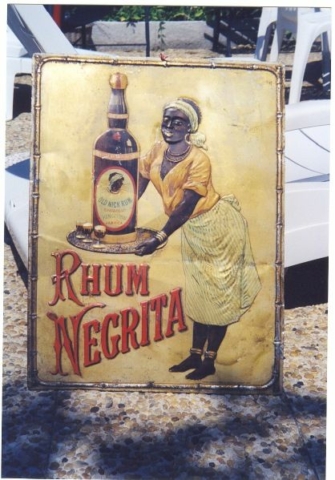

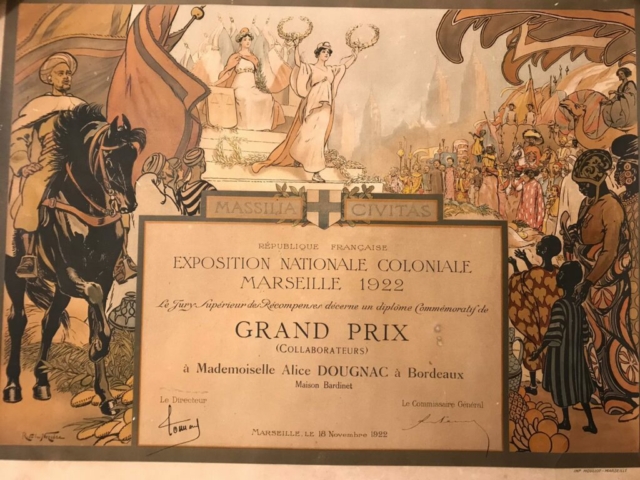

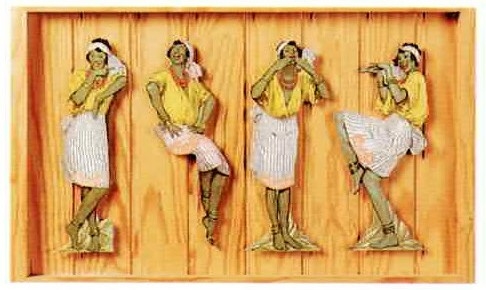

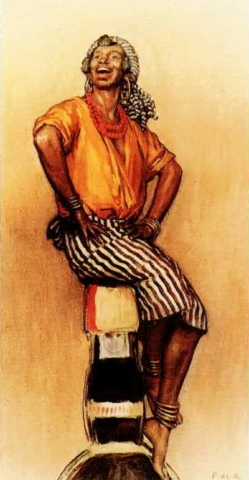

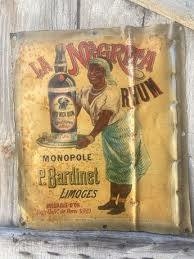

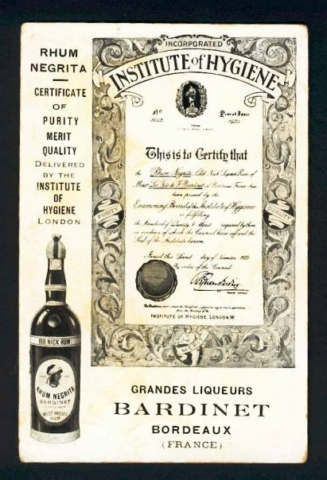

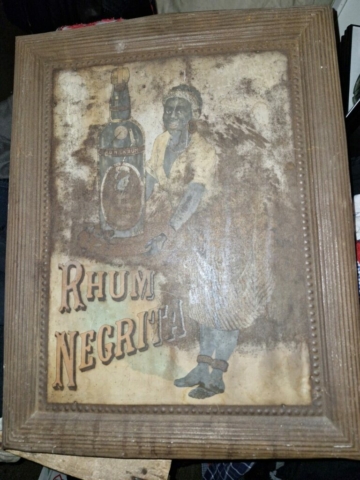

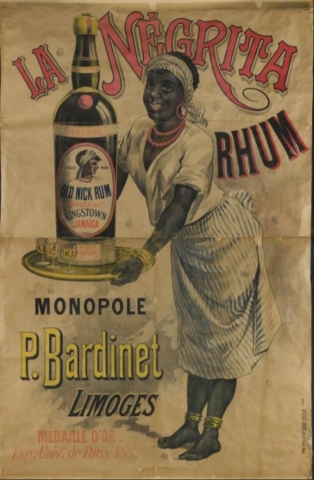

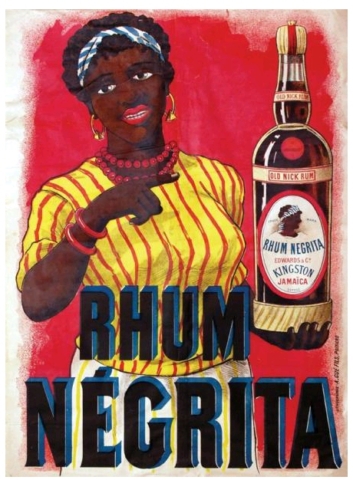

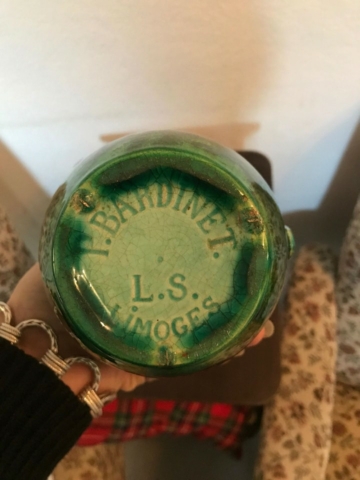

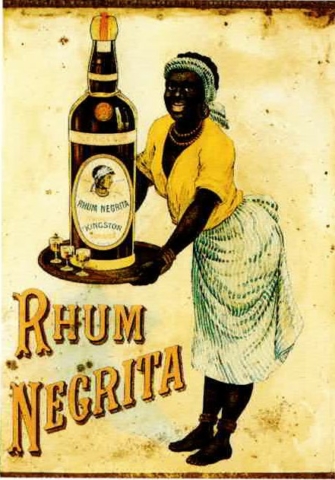

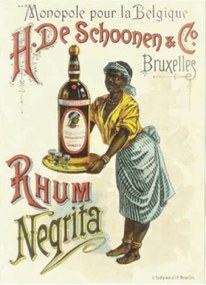

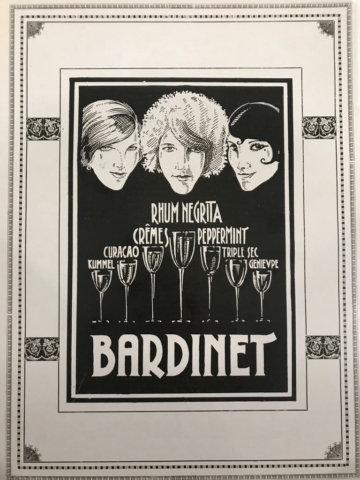

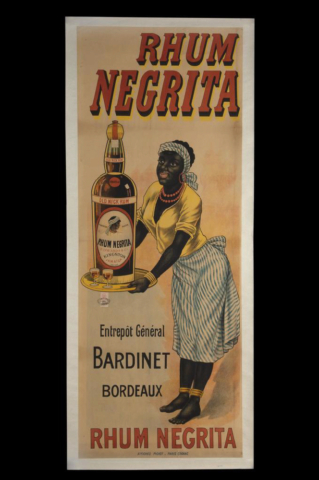

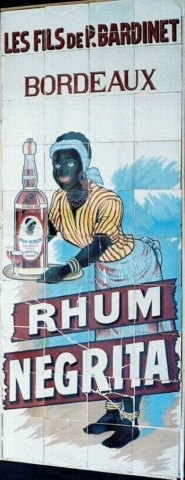

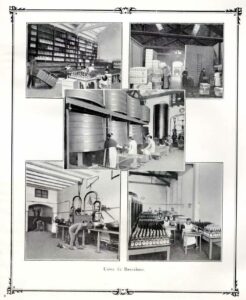

La maison Bardinet comptait parmi ses nombreux métiers ouvriers les « Clisseuses », le plus souvent des femmes, qui envellopait d’osiers les différentes bouteilles aisni produites

C’etait le cas notamment de madame Artiguebielle, clisseuse jusqu’en 1943 aux Chartrons. Elle participa d’ailleurs, au séminaire à Royan

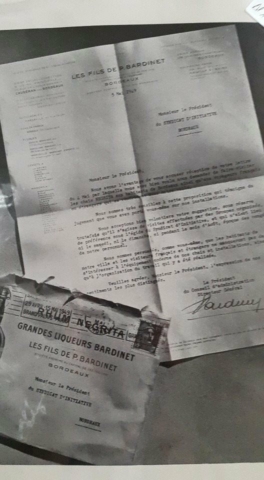

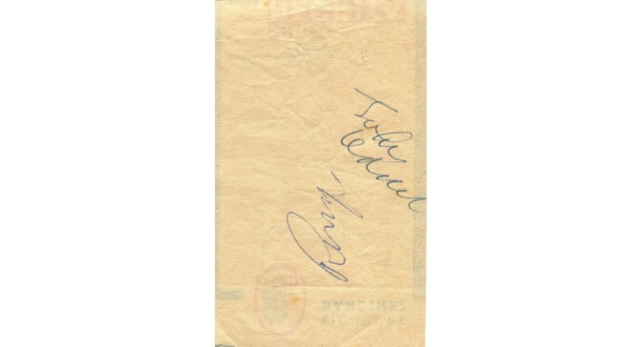

Témoignage de Mr Feillou, son petit fils :

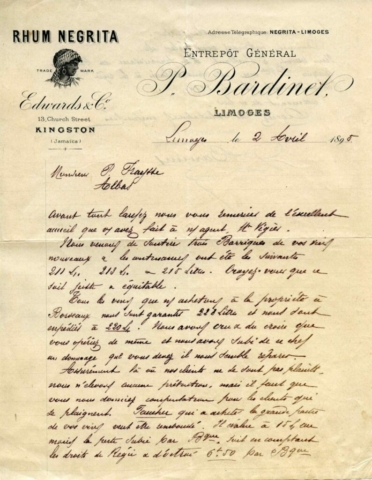

« le lundi 17 mai 1943, ma grand-mère partit à son travail chez Bardinet. A ce moment là, les américains commencèrent à bombarder la base sous-marine à haute altitude, avec leurs « Liberator ». Malheureusement, une bonne partie de Bacalan fut arrosée. Il y eut 175 morts. Ma grand-mère, du coup, loupa son tramway. Elle le vit partir au loin. Une bombe tomba dessus…

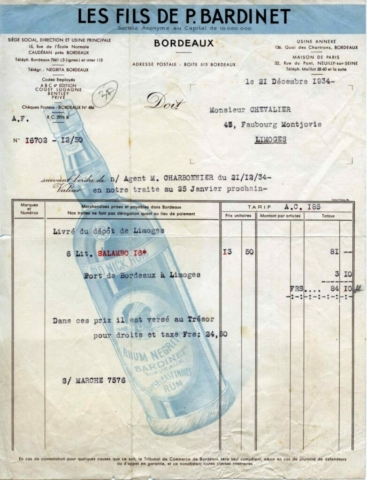

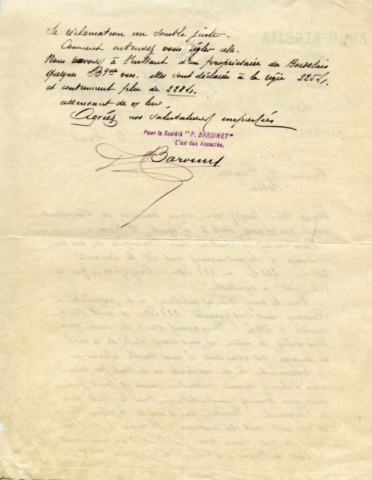

La maison de mes grands-parents, 202 cours Dupré de Saint-Maur, disparut sous les bombes. Mes grands-parents quittèrent alors Bordeaux. D’où le certificat de travail de ma grand-mère, que je vous joins, qui donne des détails sur les implantations de l’époque de la maison Bardinet, ainsi qu’un courrier relatif à une petite indemnité que leur accorda, via Bardinet, le syndicat des négociants en vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde. »